民間の医療保険は無職でも加入できる?無職でも加入できる保障も紹介

「無職でも入れる医療保険はある?」「医療保険は無職だと加入するのは難しいって本当?」

上記のように、無職でも加入できる医療保険はあるのか気になっている方もいるでしょう。

基本的に無職だと医療保険に加入するのは難しい傾向にあります。

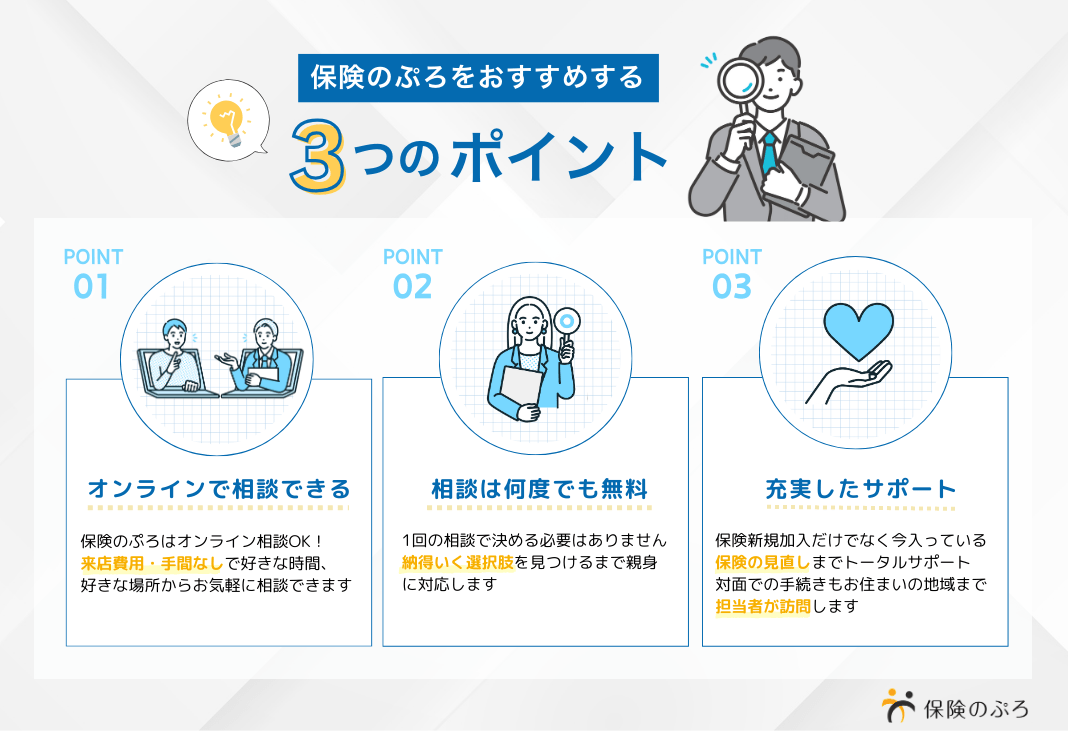

今回は、保険無料相談を行っている「保険のぷろ」が、無職や収入がない方が医療保険に入れない理由を紹介します。

無職でも加入できるケースや、保険加入の考え方も解説しているので、民間の医療保険の加入を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

無職・収入がなくても医療保険に入れる?

基本的に医療保険は、毎月保険料を支払わなくてはならないため、無職や収入がないと入れません。

ここからは、無職や収入がなくても医療保険に入れるのか詳しく解説していきます。

民間の医療保険には加入できないことがほとんど

医療保険は、無職や収入がない方は加入できないケースが大半です。

医療保険は、加入者が怪我や病気で医療費を支払った際、保険会社が給付金を支払う仕組みです。

保険会社は、加入者の収入や資産をもとに保険料を算出しています。

無職だと保険会社に保険料を支払えないため、加入は難しいと判断されます。

なぜ無職だとわかるのか

保険に加入する際は、職業や生年月日を正直に申告する「告知義務」があるため、無職だとバレてしまいます。

保険会社には、個人情報の守秘義務があり、むやみに個人情報の収集はできません。

しかし、保険に入る際、加入者には「告知義務」と呼ばれる義務があります。

告知義務とは、生年月日や職業、病歴など保険会社が求める情報を全て告知しなくてはなりません。

しかし、自己申告のため、人によっては無職でも嘘の申告をする人もいるでしょう。

虚偽申告がバレると「告知義務違反」となり、保険契約が無効になります。

申し込みをした保険会社では、二度と保険契約ができなくなる可能性もあるため、必ず正しい情報を申告しましょう。

無職・収入がなくても加入できる例外のケース

基本的に無職や収入がない方は、医療保険に加入できません。

しかし、主婦(主夫)や年金生活者、資産生活者などは無職であっても加入できる可能性があります。

無職や収入がなくても保険に加入できるケースを4つ紹介します。

主婦・主夫

配偶者の扶養に入っている主婦(主夫)は、医療保険に加入できます。

たとえ本人に収入がなかったとしても、配偶者に安定した収入があれば、保険料を支払えるとみなされるためです。

家事や育児で家庭を支えている主婦(主夫)が、怪我や病気で入院すると、外部のサポートが必要になります。

医療保険に加入していれば、家事代行や育児サービスにかかる費用のサポートを受けられます。

ただし、配偶者に安定した収入がないと加入できない点に注意が必要です。

年金生活者

老後年金を受給して生活している、年金生活者も医療保険に加入できます。年金収入は、安定した収入があるといえるでしょう。

ただし年金生活者は、年齢によって保障内容が限定される可能性があります。

毎月支払う保険料や商品、手術内容によって異なるため、具体的にはいえませんが、保険金の限度額が低く設定されるケースもあります。

年金生活者が医療保険に加入する際は、自分の希望に合った保障を受けられるか、保険会社へ確認しておきましょう。

資産生活者

定期的な収入がなくても、一定の資産で生活している方は、医療保険に加入できる可能性があります。

資産だけで生活できている方は、継続して保険料を支払えると判断されます。一定の資産とは、保険会社によって判断基準が異なるため、一概にはいえません。

資産のみで生活している方は、医療保険に加入できるか、一度保険会社に相談してみましょう。

扶養されている学生

無職や収入がなくても保険に加入できる方として、扶養されている学生もあげられます。扶養されている学生であれば、保護者が保険料を支払うことが可能です。

ただし、保護者が働いていない場合は、保険に加入できない可能性もあるため、注意が必要です。

なかには、学生は健康状態や経済的負担から、医療保険は必要ないと考えられるケースも多い傾向にあります。

無職でも備えが欲しい…!医療保険への考え方

無職で民間の保険に加入できないが、備えが欲しい方は、公的保障を確認しましょう。

日本では、公的医療制度が導入されており、国民全員が保険に加入できます。

ここからは、無職で備えが欲しい方向けに、医療保険への考え方を紹介します。

まずは公的保障を確認

無職で民間の医療保険に加入できない方は、公的保障である「国民健康保険」の加入状況を役所で確認しましょう。

国民健康保険とは、74歳以下の国民に加入が義務付けられており、病院での治療や薬局での医薬品を1〜3割負担で購入できます。

国民健康保険を利用するには、前年度の所得や年齢に応じた保険料を収める必要があります。

収入がない方は、国民健康保険の減額制度を利用できるため、無職でも加入が可能です。

減額制度とは、収入が少ない方向けに、収入に応じた保険料が減額もしくは免除される制度です。

無職で収入がない方も、経済的負担を抑えて国民健康保険に加入できるため「保障が欲しい」と考えている方は、一度役所に相談しましょう。

公的保障には、1ヶ月あたりの医療費が一定を超えると保障してもらえる「高額療養費制度」もあります。

入院や治療が長期化し、膨大な費用がかかったとしても、公的保障によって医療費で破産するリスクはありません。

どうしても保障を追加したい場合は共済を検討する

公的保障だけでなく、保障を追加したい方は「共済」の利用を検討しましょう。

共済とは、民間の医療保険とは異なり、加入者同士で保険料を出し合い助け合う仕組みです。

民間の医療保険は、営利を目的としていますが、共済は助け合いが目的のため、職業の告知義務はありません。

職業の告知義務がないため、無職でも加入できる可能性が高いと考えられます。

民間の医療保険に加入できないけれど、保障が欲しい方は、共済の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

保険加入後に無職になった場合は?

保険加入後に、なんらかの理由で無職になった場合は、加入している保険を見直しましょう。

ここからは、保険に入った後、無職になった際の対処法を紹介します。

加入している保険の見直し

保険加入後に無職になった場合は、まず加入している保険を見直しましょう。

現在加入している保険は、自分に合っているか見直し、不要な保障は解約を検討するのがおすすめです。

無職でも怪我や病気に備え、治療費や生活費に関する給付金は受け取れるようにしておくとよいでしょう。

一方で経済的負担を踏まえると、手厚い死亡保険は優先順位が低くなります。

従来の保険では、保険料の負担が多く支払えない場合は、一度全て解約し、無職でも加入できる共済に加入する方法もあります。

就職の目処がついていない場合は、経済的負担を抑えて怪我や病気のリスクに備えるのがおすすめです。

自分で判断するのが不安な方はプロへ相談

「自分に合った保障がわからない」「どの保険を解約するのがいいのだろう」と悩んでいる方は、保険に精通したプロに相談しましょう。

知識がないまま保険を解約してしまうと、後で困ってしまう可能性もあります。

最善の選択をするため、専門家に相談し、自分に合った保障を見つけましょう。

保険のぷろでは、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持ったプロが、保険に関する相談を無料で行っています。

35社以上の保険会社から1人ひとりに合った保険プランをご提案します。

記事まとめ

民間の医療保険は、主婦(主夫)や年金生活者、資産生活者以外の、無職だと加入できないケースが大半です。

無職でも怪我や病気などのリスクに備えたい方は、まず公的保障を確認しましょう。

国民健康保険は、保険料の免除や減額を受けられるため、無職でも加入しやすいのが特徴です。

公的保障にプラスして保障を受けたい方は、共済の加入を検討しましょう。

共済は、加入時に職業の告知義務がないため、無職でも入りやすい傾向にあります。

無職で自分に合った保険がわからない方は、保険に精通したプロへ相談してみてはいかがでしょうか。