医療保険は必要か?入るべきか迷わないために必要・いらない人の特徴を紹介

病気や事故によるケガはいつ起こるかわかりません。

医療保険は万が一のときに備え、医療費負担を軽減するためのものです。

しかし、日本は高額療養費制度などのサポートもあるため、医療保険に入るべきか迷う人も少なくありません。

一方で、入院費や治療費、収入減のリスクを考え、早めに備える人もいます。

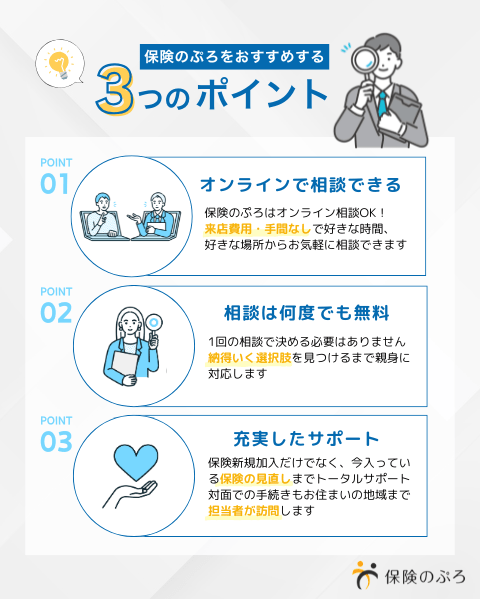

今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、医療保険の加入率や、加入しない人の理由を解説し、入るべきかどうかの判断ポイントを紹介します。

医療保険に入るべきか悩んでいる人は参考にしてください。

医療保険は必要?入るべきかどうかの判断ポイント

医療保険は万が一の病気やケガに備えるためのものですが「本当に入るべきか?」と悩む人もいますよね。

公的医療保険がある日本では、医療費の自己負担が抑えられるため、加入を迷うケースもあります。

ここでは、医療保険の加入状況や、入らない人の理由について解説します。

医療保険の加入率

生命保険文化センターの「2024年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、日本の医療保険の加入率は約8割と高い水準にあります。

特に30代後半から増加傾向にあり、45歳から49歳は、84.8%の方が何らかの医療保険に加入しています。

年齢が上がるにつれて健康リスクを意識し、保障を強化する人が増えていることがうかがえます。

一方で、若年層である29歳以下は62.9%と他の年代に比べて低めです。

「健康だから必要ない」と考える人や、生活費の負担になるため加入していない人も一定数いることが考えられます。

参照:2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査

https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/r6/1-p2-49.pdf

入らない人の理由とは

医療保険は万が一の備えですが、中には加入しない選択をする人もいます。

その人たちは、なぜ医療保険に入らないのでしょうか?

ここではその理由について考えてみましょう。

公的医療保険が充実しているから

日本では高額療養費制度により、医療費の自己負担は原則3割です。

さらに、70歳以上の高齢者は所得に応じて負担が軽減される場合もあります。

そのため、大きな病気にかかっても自己負担額が抑えられると考え、公的医療保険で十分と判断する人もいるようです。

保険料が高いから

生命保険文化センターの「2024年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、最も多い保険料の支払い額は月額12万〜24万です。

保険料は年齢や加入時の健康状態によって変わります。

保険料が高額すぎれば、家計の負担になると感じる人もいるでしょう。

給付金の支払いには条件があるから

医療保険の給付金には、支払い条件があります。

どんなに高額な治療を受けても、条件に合致していなければ受け取れない場合もあるのです。

例えば、通院の治療で済んでしまう場合などは、入院保障などは給付されません。

保険料を長年払っても「使えなくては意味がない」と考える人もいます。

医療保険が必要・いらない人の特徴

ここでは、医療保険が必要な人と、いらない人の特徴を整理します。

「医療保険に入るべきか」悩んでいる人は参考にしてください。

医療保険が必要な人の特徴

まずは、医療保険に入るべき人の特徴を紹介します。

貯蓄が十分にない

高額な医療費は上限が決められていますが、治療中は生活費や差額ベッド代、食費など、医療費以外にもさまざまな費用が必要です。

貯蓄が十分になければ対応が難しくなる可能性があります。

医療保険で備えておけば、少ない貯金を大きく減らさずに済むでしょう。

会社員ではない人

正社員などが対象の社会保険には、労災保険や雇用保険が含まれます。

正社員が働けなくなった場合は、傷病手当金や障害基礎年金の支給を受けられる制度がありますが、自営業やフリーランスの人は、入院や手術による収入減少にも備える必要があります。

働けなくなる期間が長い場合を想定して、医療保険に加入する人もいます。

家族がいる人

家族がいる人にとって、自分が働けなくなったときに「どのように家族を支えるか」は大きな課題です。

収入が途絶えると、生活費や治療費の負担が増すうえ、子どもがいる家庭では教育費や養育費の支出も考慮する必要があります。

そのため、医療保険に加入することで、経済的なリスクを軽減し、安心して治療に専念できるよう備える人も少なくありません。

入院時の負担を減らしたいと考える人

医療保険は、入院時の個室利用や、治療費以外の費用など(差額ベッド代・食事代など)をカバーすることも可能です。

大部屋だと他の入院患者もいるため、ストレスがかかる場合もあります。

「入院時はお金の心配をせず、治療に専念したい」という人は、加入する傾向にあります。

医療保険がいらない人の特徴

次に医療保険がいらない人の特徴を紹介します。

貯蓄がある

いざというときの治療費は、保険より貯蓄でまかなえると考える方もいます。

保険料の月額は保険の種類にもよって変わりますが、決して安いものではありません。

そのため「保険料を払うよりも貯蓄に回した方が合理的」と判断する人もいます。

健康で病気やケガのリスクが低いと考える人

若年層で病歴がない人や、健康に自身のある人は病気やケガのリスクが感じにくく、医療保険はいらないと考える場合があります。

十分な福利厚生がある会社で働いている人

福利厚生が充実している企業では、休んでいる期間でも一定の給料を支給してもらえる場合があります。

働けなくなっても生活費を心配しなくて済みます。

貯金がいくらあったら入らなくても安心?

「貯金がいくらあったら、入らなくても安心なのか」は、家族構成や仕事、年齢などによって変わってくるため、一概には言えません。

また、高額療養費制度を活用すれば、1回の入院でかかる自己負担額はある程度抑えられますが、差額ベッド代や通院費、収入減などを考慮すると、想定すべき金額は人それぞれです。

ここでは、貯金にいくら必要かを考えるときの注意点を紹介します。

高額療養費制度を考慮した自己負担額

日本の高額療養費制度では、医療費が一定額を超えると自己負担が軽減されます。

例えば、全国健康保険協会では、以下のように紹介されています。

標準報酬月額が28万円から50万円の方の場合、自己負担額が30万円となっても約21万円程度が払い戻され、約9万円程度の負担となります。

引用:全国健康保険協会

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1139-43228/

ただし、自己負担額は年収や年齢によって異なり、前述した通り、差額ベッド代などの医療費以外の費用は対象外です。

自己負担額を貯めておけば安心とは一概には言えませんが、貯金をする際の参考にはなるでしょう。

また、自己負担額がどのくらいになるかは、全国健康保険協会のサイトで確認できます。

リンク先:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/sbb30302/1935-66724/

入院時の生活費も考慮する

入院時は食事代や交通費に加え、家族がいる場合は生活費の負担も考える必要があります。

入院や治療が長引いて働けなくなる可能性もありますよね。

前述した通り、会社員の場合は、傷病手当金などが支給されるため、ある程度の収入は維持できますが、フリーランスや自営業の場合は無収入になるリスクがあるので、最低でも6ヶ月以上の生活費は用意しておきましょう。

よくある質問

最後に、医療保険のよくある質問を紹介します。

医療保険に入るべきか悩んでいる人は参考にしてください。

Q. 医療保険は何歳までに入るべき?

ただし、結婚・出産・転職などライフステージの変化によって必要な保障は変わるため、定期的な見直しも重要です。

また、年齢が上がると、病歴によって加入できる保険が限られる場合もあるため、健康なうちに相談すると良いでしょう。

Q. 会社の健康保険(協会けんぽや組合保険)だけで十分?

傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだ場合でも給与の約2/3が最長1年6カ月支給されます。

ただし、カバーしきれない費用もあるので、家族がいる人や貯金がない人などは十分とは言えないでしょう。

Q. 医療保険に入らない人はどうやって備えているの?

十分な貯蓄がある人は、医療費や生活費を貯金でまかなう選択をしているのです。

また、掛け捨ての共済保険や貯蓄型保険を利用し、必要最低限の保障だけを確保する人もいます。

記事まとめ:入るべきか迷ったらプロに相談するのもおすすめ!

今回は、民間の医療保険に入るべきかについて、必要な人・いらない人の特徴などを解説しました。

医療保険に入るべきかどうかは、貯蓄額・収入・ライフステージによって異なります。

公的制度を理解したうえで、自分に合った備えを選ぶことが大切です。

迷ったときは、保険を専門に取り扱う「保険のぷろ」に相談するのも一つの方法です。

専門家はさまざまな事例をもとに、現在の状況に合った選択肢を提案してくれるため、保険を見極める手助けになります。