医療保険は80歳以上でも必要かを解説!男性・女性別おすすめの選び方も紹介

80歳以上だけれど、医療保険は必要?

そもそも今から入れる医療保険はあるの?

と疑問に思う方も多いでしょう。

高齢者は病気や入院のリスクが高く、医療費は大きな負担となる可能性があります。

医療保険は入院や手術費用をカバーできますが、高齢者は保険料と保障のバランスを考慮し、慎重に検討しなければなりません。

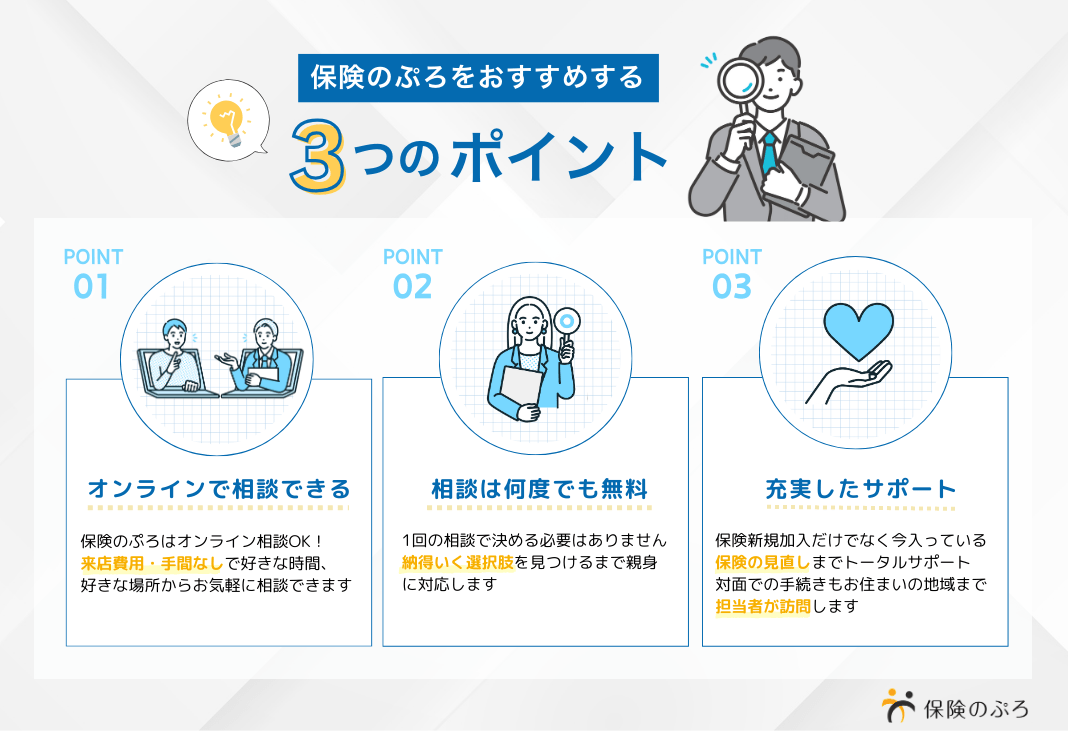

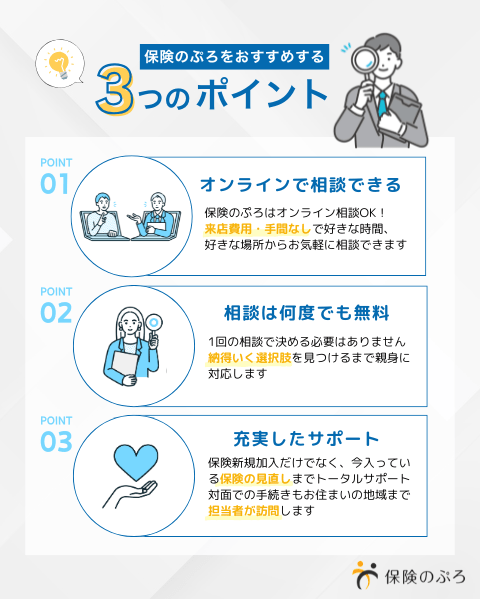

今回は、無料保険相談を行う「保険のぷろ」が、80歳からでも入れる医療保険の特徴や加入におけるメリット・デメリットを解説します。

保険の選び方や注意点も詳しく紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

80歳で医療保険は必要か?加入のメリットとデメリット

80歳を過ぎても、多くの方にとって医療保険は必要です。

生命保険文化センターが行った「生命保険に関する全国実態調査」によると、80〜84歳(※)の77.6%が医療保険へ加入しています。

85〜89歳(※)でも63.3%が加入しており、日本では半数以上の方が医療リスクに備えているのです。

高齢になるほど病気やケガのリスクは高まり、入院や手術の費用も発生しやすくなります。

医療保険へ加入していれば、急な医療費の出費に備えられるため、本人や家族にとっての安心材料となるでしょう。

※民間保険・県民共済などを含む、生命保険・個人年金保険に加入する世帯主の年齢

参考:生命保険文化センター|2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査(p.5)

https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/r6/2024honshiall.pdf

加入のメリットとデメリット

80歳を過ぎてから保険加入すると、老後の医療費に備えられる反面、保険料が高額になるだけでなく、そもそも加入できない可能性も考えられます。

高齢の方が保険に加入するメリットとデメリットを、以下の表にまとめました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・医療費負担を軽減できる ・公的保険でカバーされない費用(※)を補える ・治療の選択肢が広がる ・快適に入院できる | ・保険料が高額になる ・公的医療保険で十分な場合もある ・加入できない可能性がある ・保障内容が限定される |

※差額ベッド代や食費、日用品など

日本には、病気やケガをした際、医療費の一部を国や自治体が負担してくれる公的医療保険制度があります。

75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」対象となるため、医療費の窓口負担は原則1割です。

入院・手術費用をまかなえる貯蓄や資産があり、公的制度を活用すれば十分と考える方にとって新たな保険加入は不要なケースもあるでしょう。

ただし、公的医療保険では差額ベッド代や食費、衣服、日用品などは保障されません。

高額になりがちな先進医療の技術料も対象外であるため、治療の選択肢を確保しておきたい方は民間医療保険を検討するのがおすすめです。

参考:生命保険文化センター|先進医療とは? どれくらい費用がかかる?

80歳以上でも入れる医療保険の種類とは?

数は限られますが、80歳や85歳を過ぎても入れる医療保険もあります。

80歳以上が加入しやすい医療保険の特徴と、持病があっても入れる医療保険を紹介します。

80歳以上でも加入できる医療保険の特徴

80歳以上でも加入できる一般的な医療保険の特徴は、以下のとおりです。

- 加入条件が厳しい

- 保険料が高額に設定されている

- 入院給付や手術給付金の金額が少なめに設定されている

一般的な保険は高額な保険料や保障の手薄さが気になる一方で、以下のような高齢者のニーズに特化した保険もあります。

- 100歳まで継続できる「SBIいきいき少短の死亡保険」

- 終活カウンセラーに相談できる「みんなの葬儀保険」

ただし、年齢制限を満たしていても、健康状態や既往歴によっては加入できない場合があるため、事前に条件を確認しましょう。

参考:SBIいきいき少短|SBIいきいき少短の死亡保険

https://www.i-sedai.com/product/ansin/

参考:アイアル少額短期保険|みんなの葬儀保険

https://www.air-ins.co.jp/funerals

持病や入院歴があっても入れる医療保険はある?

持病や入院歴がある80歳以上の方でも、加入できる医療保険はあります。

加入しやすい保険は以下の2つです。

- 引受基準緩和型(ひきうけきじゅんかんわがた)保険

- 無選択型(むせんたくがた)保険

引受基準緩和型保険は、一般的な医療保険よりも告知項目が少なく、健康状態に不安がある高齢者でも申し込みやすくなっています。

無選択型保険は告知書の提出不要で、健康状態に関わらず加入できるため、加入のハードルが非常に低いのが特徴です。

しかし、一般の医療保険と比べて保険料は割高で、保障内容も制限されるケースがあるため、慎重に検討する必要があります。

80代の男性・女性におすすめの医療保険の選び方

病気のリスクは男女で異なる点もあるため、自分に合った医療保険を選ぶのが大切です。

80代男性と女性におすすめな医療保険の選び方を解説します。

80代男性におすすめの医療保険の選び方

80代の男性は、発症リスクが高いがんや心疾患、脳血管疾患リスクに対応できる医療保険を選ぶのがおすすめです。

心筋梗塞や脳卒中は突然発症しやすく、治療費が高額になりやすい病気です。

入院や手術が必要になるケースも多いため、手術給付金や入院1日あたりの保障が十分な保険を選ぶとよいでしょう。

80歳以上になると回復に時間がかかり、入院期間が長くなる可能性もあります。

支払限度日数の短い保険は、入院途中で保障が途切れてしまう場合があるため、できるだけ長期間の入院に対応できる医療保険を選ぶと安心です。

参考:厚生労働省|令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況

80代女性におすすめの医療保険の選び方

80代の女性は、女性特有の疾病や将来的な介護リスクも考慮して保険を選ぶのがポイントです。

女性は高齢になってからも乳がんや子宮がんなど、女性特有の病気に罹患する可能性があります。

医療保険に女性疾病特約が付けられる場合は、付加を検討するとよいでしょう。

女性は平均寿命が男性より約6年長いため、将来的に想定される介護期間への備えも大切です。

80歳以上が入れる商品は限定されますが、民間の介護保険や認知症保険を探してみるのも一案です。

年金収入や生活費を圧迫しない範囲で、必要な保障が確保できる方法を見つけましょう。

80歳以上の高齢者が医療保険に入る際の注意点

80歳以上の高齢者が医療保険に加入する際は、保険料の支払いや加入条件に注意する必要があります。

保険加入の注意点を具体的にみていきましょう。

若い頃よりも保険料が高くなる

80歳以上の方は、月々の保険料が若い頃よりも高額になる傾向があります。

年齢が上がるにつれて病気や入院の可能性も高くなるため、保険会社がリスクを保険料に反映させるためです。

保障内容が充実した終身保険や女性保険は、毎月保険料だけで1〜2万円以上かかるケースもあります。

更新型の保険では、年齢を重ねると保険料が値上げされ、さらに負担が増える可能性もあり得ます。

保障内容と保険料のバランスを考慮し、無理のない範囲で医療保険を選ぶようにしましょう。

既往歴や持病によっては加入できないかもしれない

80歳以上の高齢者が医療保険へ加入を希望しても、過去の病歴や持病で断られる場合があります。

一般的な医療保険は、加入申し込み時に健康状態の告知や医師による診査が必要です。

告知内容は保険タイプによって異なりますが、以下のような項目があります。

- 過去5年以内に病気やけがで手術を受けたか

- 最近3ヵ月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたか

- 現在までに、認知症・軽度認知障がい(MCI)と診断された経験があるか

- 現在までに悪性新生物(※)と診断された経験があるか など

※がん・肉腫・悪性リンパ腫・白血病を含む、上皮内新生物を除く

持病があっても加入しやすい「引受基準緩和型」や「無選択型」の保険もありますが、保険料は高めで、保障内容も限定される傾向があります。

加入条件は保険商品によって異なるため、まずは一般的な医療保険から加入できるものがあるか確認するのがおすすめです。

記事まとめ

80歳以上の高齢者にとって、医療保険への加入が必要かを解説しました。

80歳を超えると病気や入院のリスクは高まり、医療費負担も増える傾向があります。

医療保険へ加入しておけば、医療費が高額になったときの負担を軽減できます。

ただし、年齢が上がると保険料も高くなり、持病によっては加入できない場合もあるため、注意が必要です。

加入しやすい保険は保障内容が限定されるので、医療保険は慎重に選ぶのを心がけましょう。