医療保険の180日ルールとは?問題点やルールを回避する方法も紹介!

「医療保険の180日ルールとは?」「180日以内にすると1つの療養として扱われるって本当?」

医療保険を利用するにあたって疑問を抱きやすい点に180日ルールがあげられます。

180日ルールとは、同じ疾患で決められた期間内に再療養した場合、1つの療養としてみなす医療保険の決まりです。

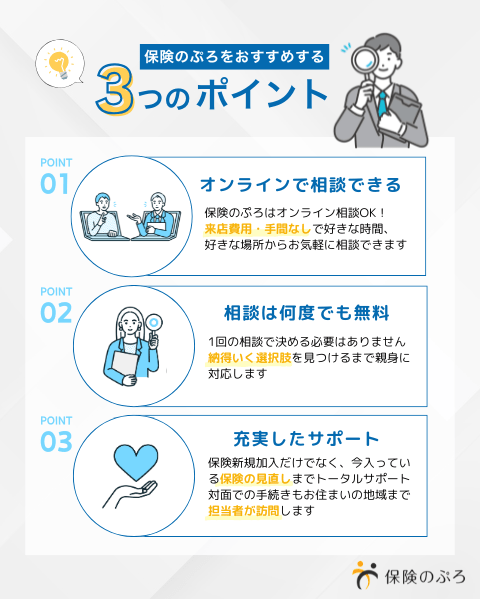

今回は、無料保険相談を行っている「保険のぷろ」が、医療保険の180日ルールとはどのような決まりなのか、問題点について詳しく解説します。

規定の注意点や、回避する方法も紹介しているので、医療保険に加入している方は、ぜひ最後までご覧ください。

医療保険の180日ルールとは

180日ルールとは、療養終了後180日以内に同じ疾患で再び療養した場合に反映される仕組みです。

規定を知らずにいると、療養日数が合算され、支給金をもらえない期間が発生するため、注意しましょう。

ここからは、医療保険の180日ルールを詳しく解説していきます。

退院から180日以内に同じ病気で再入院すると適用される

180日ルールは、療養終了から規定期間内に同じ疾患で再療養すると反映されます。

規定のポイントは、再療養の原因が同じ疾患である場合に規則が反映される点です。

医療保険には、規定期間と呼ばれる、入院支給金が支払われる最大の日数が設定されています。規定期間は商品ごとに異なりますが、一般的には60日〜120日程度が多いでしょう。

例えば、60日間の入院保障がある保障に加入しており、40日間療養し、一旦療養終了したとします。

95日後に同じ疾患で30日間再療養すると、療養終了から再療養までの期間が180日以内のため、1回の療養として計算され、療養日数が合算されます。

合計の療養日数は70日となりますが、契約している保障の上限である60日を超えているため、10日分の支給金は支払われません。

超過した10日間の療養費や治療費は自己負担となるため、注意が必要です。

別の病気であればルールは適用されない

180日ルールは、再療養の原因が別の疾患である場合には反映されない点が特徴です。

最初の療養が事故による怪我で、次の療養が持病の悪化によるものであれば、180日以内であっても、規則の対象外です。

ただし、一部の医療保険では、疾患の種類に関係なく180日ルールが反映されるケースもあります。

商品によって対応が異なるため、加入する際は「異なる疾患での再療養でも規則が反映されないか」確認しておきましょう。

180日ルールによって生じる問題点

180日ルールの反映により、自己負担額が増えるのが問題点としてあげられます。合併症によって療養した際も、規定が反映されるケースもあるため、注意が必要です。

医療保険の180日ルールによって生じる問題点を2つ紹介します。

自己負担額が増える可能性がある

180日ルールは、規則が反映されると自己負担額が増える可能性がある懸念点があります。

たとえば30日間の療養と75日間の療養が合算されると、療養支給金が支給される上限に早く達してしまいます。

規定期間を超えた場合、超過日数分の療養費は支給金の対象外となるため、自己負担額が増加する点に注意が必要です。

療養費が1日2万円と仮定した場合の自己負担額を見てみましょう。

| 規定期間 | 超過日数 | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 60日 | 30日 | 60万円 |

| 90日 | 10日 | 20万円 |

| 120日 | 0日 | 0円 |

規定期間が60日の保障で、30日を超過してしまうと、60万円を自己負担しなくてはなりません。

たとえ超過日数が10日だけだとしても、20万円を負担しなくてはならないため、経済的負担は大きくなってしまいます。

想定よりも療養生活が長引くと、支出が増えてしまうのも規定の大きな問題点です。

合併症などを発症した場合、適用されてしまうケースも

療養終了後に合併症を発症したり、免疫力の低下によって感染症にかかったりした場合でも、180日ルールが反映されるケースがあります。

最初の療養時と異なる病名であっても、医療保険上は同じ疾患とみなされる可能性があるためです。

特に高齢者は、若い世代と比べて免疫力が低下しやすく、体力の回復にも時間がかかるため、再療養のリスクは高まります。

高齢者ほど規則が反映される可能性が高くなる点に注意しましょう。

医療保険の180日ルールを回避する方法

医療保険の規定を回避するには、規定期間の長い保障を選んだり、特約を追加したりするのがおすすめです。

経済的負担を抑えるため、医療保険に加入したにもかかわらず、自己負担額が増えてしまうリスクを避けるため、回避方法も理解しておきましょう。

医療保険の180日ルールを回避する3つの方法を紹介します。

支払限度日数が長い保険を選ぶ

医療保険の180日ルールを避けたい場合は、規定期間の長い保障を選ぶのがおすすめです。

一般的に、医療保険の規定期間は60日〜180日などから選択できます。

60日で十分とされるケースもありますが、規則の影響を受けにくくするには、できるだけ長期間の保障を選ぶと安心です。

45日間療養し、1ヶ月後に50日間再療養し、合計療養日数が95日になったと仮定します。

規定期間が60日や90日だと、超過分の支給金が支払われない期間が発生する仕組みです(「規定期間」については後述で詳しく解説)。

一方で120日や180日であれば、療養日数全ての支給金を受け取りできます。

ただし、規定期間の長い保障を選ぶと、毎月の保険料も高くなる点には注意が必要です。

規定期間とは

規定期間とは、医療保険において支給金の支払い対象となる最大の日数を指します。

規定期間が60日の場合、1回の療養につき60日分の支給金しか受け取れません。

仮に70日間療養した場合、超過した10日分の療養費用は自己負担となります。

規定期間は加入時に選択できるため、疾患のリスクに応じて適切なものを選ぶのが重要です。

がんや生活習慣病のリスクが高まる40代以降は、長めの規定期間を選ぶとで安心感が得られます。

一方で、若い世代であれば疾患のリスクや経済的負担を考慮し、60日程度の保障で十分と判断するケースもあります。

しかし、規定期間は毎月の保険料にも影響を与えるため、年齢や健康状態、ライフプランを考慮したうえで選びましょう。

特約などで長期入院に備える

医療保障には、オプションを追加して長期の療養に対応できるプランもあります。

医療保険におけるオプション(特約)とは、基本の契約に付加して保障内容を充実させる仕組みです。

代表的なのは「高度医療オプション」や「がん補償オプション」があげられ、療養期間が長くなった際に一時金を受け取れるオプションも存在します。

オプションがあると、設定された日数の上限を超えても、自己負担を軽減しながら支給金の受け取りが可能です。

ただし、オプションを加えると、毎月の支払い額が上がるため、自身の健康状態や経済的な状況を踏まえて慎重に選ぶのが大切です。

ルールが緩和されている商品を選ぶ

医療保険には、180日ルールが緩和されている商品もあります。

療養日数を90日以内で1回の療養と見なす商品や、療養日数に応じて支給金を支給する商品も増加しています。

180日ルールを踏まると、保険料の経済的負担が大きいと感じていた方にとっては、手ごろな保険料で保障を受けられる可能性があるのです。

しかし、180日ルールが反映される保障に比べると、保障内容や選べる商品は少なくなる場合があるため、注意しましょう。

保障選びでは、毎月の保険料と自分のニーズに合った保障内容をしっかり比較し、最適な商品を選ぶのが重要です。

記事まとめ

療養終了から180日以内に同じ理由で療養すると、180日ルールが反映されます。

療養終了から療養までの期間が180日以内になると、療養日数が合算されてしまいます。

療養日数が、保障ごとに定められている規定期間を超えてしまうと、超過日数分は支給金が支給されません。

1日あたりの療養費が2万円だと仮定し、規定期間から20日超過してしまうと、40万円を自己負担する必要があります。

180日ルールを回避するには、規定期間の長い医療保険を選ぶのがおすすめです。

ただし、規定期間の長い保障は、保険料が高くなりやすいのが難点です。

がんや生活習慣病の発症リスクが高まる40代以降は、規定期間の長い商品を選び、若いうちは短いものを選ぶ方法もあります。

家計やライフプラン、希望する保障などを踏まえたうえで、自分に合った保障を選びましょう。