生命保険は受取人の決め方も重要!死亡保険金にかかる税金を解説

生命保険を契約する際には、契約者が被保険者と保険金受取人を決めなければなりません。

受取人は一定の範囲内であれば契約者が自由に選択することができますが、被保険者や受取人を誰にするのかによって保険金を受け取る際に適用される税金が異なるため、注意が必要です。

今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、生命保険の受取人によって異なる税金の種類を注意点と合わせて解説します。

【生命保険】受取人・契約者・被保険者の関係

生命保険を契約する際には受取人・契約者・被保険者の三者が登場します。

この三者の関係により、死亡保険金受取時にかかる税金の種類が異なるため、あらかじめ理解しておく必要があるでしょう。

以下では、それぞれの役割と生命保険の死亡保険金にかかる税金の種類をわかりやすく解説します。

生命保険における3者の関係

生命保険における契約者とは、保険会社に申し込みをして契約をした人、つまり保険契約上の権利を持ち、保険料を支払う人のことです。

被保険者とは、申し込み時に契約者によって設定される保障の対象となる人のことで、被保険者に万が一のことがあった場合に死亡保険金を受け取ることができます。

保険金受取人とは、被保険者に万一のことがあった際に、死亡保険金や給付金を受け取れる人のことです。

死亡保険金にかかる税金の違い

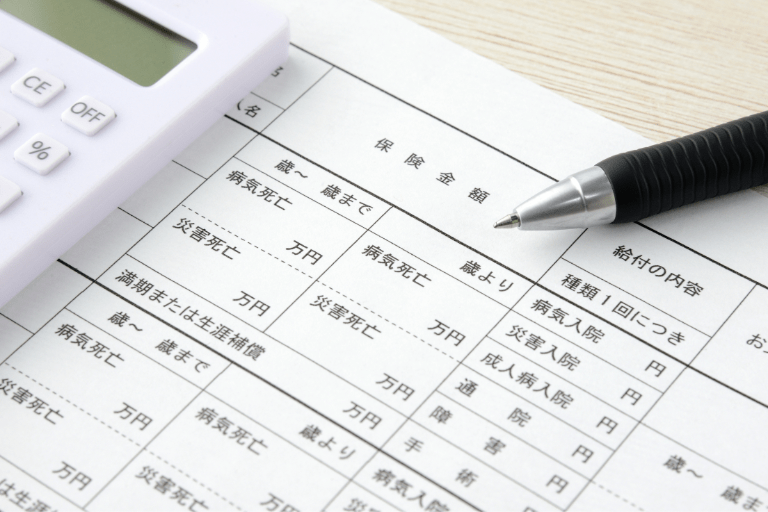

医療保険の入院・手術給付金は非課税ですが、生命保険の死亡保険金は契約内容によって「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかの税金がかかります。

先ほど紹介した三者の関係によって課税の種類が変わってきますので、保険契約の際に参考にしてください。

| 契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |

|---|---|---|---|

| Aさん | Bさん | Aさん | 所得税 |

| Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |

| Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |

参考:国税庁「死亡保険金を受け取ったとき」

パターン①所得税が課税されるケース

契約者と保険金受取人が同一の場合、死亡保険金は一時所得(一時金として受領)または、雑所得(年金として受領)として課税されます。

一時金として受領した場合(一括で受け取る場合)、課税される金額は以下のように計算されます。

一時所得として課税される金額=(死亡保険金額-払込保険料の総額-特別控除(50万))×1/2

※特別控除の50万円を差し引く前の金額が50万円以下の場合、一時所得は生じない

雑所得(年金)として受領した場合(分割して受け取る場合)、課税される金額は以下のように計算されます。

雑所得として課税される金額=その年中に受け取った年金額-その金額に対応する払込保険料

これに給与所得等の所得を加えて総所得を出し、所定の税率(5~45%)を乗じると所得税額を計算することができます。

パターン②相続税が課税されるケース

生命保険の契約者(保険料負担者)と被保険者が同一であり、かつ被保険者の相続人である場合、死亡保険金は相続税が課税されます。

この場合、非課税枠を利用することができ、その金額は以下のように計算されます。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数(相続を放棄した人も含む)

非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象となります。

また相続税には基礎控除があるため、すべての相続財産の合計額がこの基礎控除よりも少ない場合には相続税はかかりません。

基礎控除金額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

非課税枠や控除の優遇が大きいため、死亡保険金にかかる税金のうち最も課税額が少なくなりやすいのが「相続税」です。

パターン③贈与税が課税されるケース

生命保険の契約者(保険料負担者)と被保険者、受取人がすべて異なる場合、贈与税が課税されます。

これは、契約者の第三者が死亡保険金を受け取るため、契約者が受取人に財産を「贈与」したとみなされるためです。

贈与税にかかる課税価格は、以下のように計算されます。

課税価格=死亡保険金額-基礎控除額(110万円)

この計算式で求めた課税価格に対して所定の税率(最大55%)をかけて贈与税金額を計算します。

ただし、贈与税の基礎控除は贈与を受けた人ごとに年間で110万円となるため、1年間のうちに贈与を受けたすべての財産の合計額から差し引く必要があります。

死亡保険金の受け取りには誰を指定できる?

生命保険の死亡保険金の受取人は誰でもなれるわけではありません。

保険金詐欺などを防止するためにも、保険金受取人に指定できる範囲は限られています。

原則配偶者または2親等以内の血族まで

一般的に、生命保険の死亡保険金の受取人に指定できるのは、被保険者の配偶者や2親等以内の血族です。

- 配偶者

- 1親等(親・子)

- 2親等(祖父母・兄弟・姉妹・孫)

- 3親等(叔父・叔母・甥・姪)

未成年の子どもでも、保険金受取人に指定可能です。

死亡保険金請求の時点でも子どもが未成年(既婚者を除く)である場合は、本人に代わって親権者または後見人が手続きを行うことになります。

配偶者や血族以外でも受取人指定は可能

生命保険会社によっては、婚約者や内縁関係、事実婚、同姓パートナーを死亡保険金の受取人として指定することができます。

法律的には第三者に当たりますが、各生命保険会社が設ける一定の条件をクリアすれば、受取人に指定できる場合があります。

法定相続人ではないため、死亡保険金にかかる税金に注意が必要です。

複数人指定もできる

生命保険の保険金受取人は、複数人を指定することも可能です。

例えば、子どもが2人以上いる場合、子ども全員を親の死亡保険金の受取人に指定できます。

受取人を複数指定する際は、それぞれが受け取る割合(持ち分)を指定する必要があります。

生命保険の受取人を複数人指定する場合、以下のようなデメリットが存在します。

死亡保険金受取までに時間がかかってしまったり、トラブルが生じてしまうリスクを考慮した上で指定しましょう。

生命保険金の受取人は変更できる?方法と注意点

生命保険の死亡保険金受取人は、保険金の支払いが発生する前であれば、契約途中であっても変更が可能です。

手続きは、被保険者の同意を得たうえで契約者が行います。

受取人の変更が生じるよくある事例

生命保険の死亡保険金受取人を変更するタイミングとして多いのは、家族の人数が変化した時です。

結婚したときは配偶者へ、子どもが生まれたときは子どもへ、離婚したときは配偶者から親や兄弟など親族へと変更するのが一般的です。

また、被保険者よりも先に受取人が亡くなった場合は、受取人の法定相続人が受取人の地位を引き継ぐ形となります。

- 結婚したとき

- 子どもが生まれたとき

- 離婚したとき

- 保険金受取人が被保険者よりも先に死亡してしまった場合

保険金の受取人を変更する際の注意点

生命保険の死亡保険金の受取人の変更には被保険者の同意が必要ですが、変更前の受取人の同意は必要ありません。

そのため、「親が亡くなったので子である自分が死亡保険金を受け取れると思ったら、知らない間に受取人から外されていた」として親族間でトラブルに発展することも考えられます。

妻の死後に夫の生命保険についての保険金受取人を子供2人へ変更するようなケースでは、受け取る割合の指定に偏りがあると、兄弟間でのトラブルにつながるでしょう。

生命保険の死亡保険金の受け取りに関しては、親子・兄弟の間に感情的なしこりを残してしまわないよう、よく検討した上で設定するべきだといえます。

生命保険の保険金の受取人変更に関する一般的な手続きの流れ

- 契約者が被保険者の同意を得た上で、新たな受取人を決める

- 受取人を変更したい生命保険の保険証券(証券番号)を手元に用意する

- 生命保険会社のコールセンターや窓口などに連絡する

- 受取人変更の手続きに必要な書類を取り寄せる

- 書類に必要事項を記入の上、変更手続きに必要な書類を添付して提出する

- 保険会社から手続きが完了した旨のお知らせが届く

詳しい方法や必要な書類は保険会社によって異なりますので、各生命保険会社へ問い合わせましょう。

記事まとめ

今回は、生命保険の死亡保険金の受取人について解説しました。

指定する受取人との関係によって、受取時にかかる税金の種類が異なるため注意が必要です。

また、家族構成に変化があった時には、受け取り時のトラブルを避けるためにも受取人の変更を行うことも忘れないようにしましょう。

これから生命保険への加入を検討する際には、保険のぷろの無料保険相談をご利用ください。

最適なプランをFP(ファイナンシャルプランナー)がご提案いたします。