外貨建て(ドル建て)保険の仕組みとは?円建てとの違いや為替リスクについても

万が一の保障と資産運用が同時にできたらいいなという願いを叶えてくれるのが”外貨建て保険”です。

近年、日本では超低金利が続いており、円建ての金融商品ではなかなか資産を増やしにくい状況が続いています。そこで、海外の比較的高い利回りを活かせる外貨建て保険が注目を集めています。

ただし、外貨建て(ドル建て)保険は様々なリスクがあるため、加入する際には仕組みやメリット・デメリットについてしっかりと把握しておく必要があります。

今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、外貨建て(ドル建て)保険とはどのような仕組みなのか、メリットとデメリットを合わせてご紹介します。

「言葉だけ聞いたことあるけど、仕組みをよくわかっていない」「加入前にメリット・デメリットについて把握しておきたい」という方に向けて有益な情報をお届けします。

外貨建て保険とは?基本的な仕組みをチェック

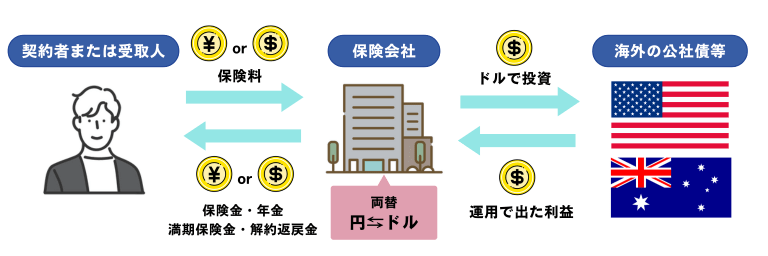

外貨建て(ドル建て)保険を簡単にいえば、保険本来の目的である保障を備えながら、資産運用の側面を持ち合わせる保険のことです。

一般的に保険料の払い込みや運用、保険金の受け取りなどを外貨で行います。ただし、特約を付加することによって、円でのやり取りが可能になる保険商品もあります。

現在の日本は超低金利時代が続いており、銀行の定期預金は金利相場は0.01%程度です。

これは、100万円を1年間預けても100円程度しか増えないことを意味し、日本円で資産運用するだけでは、十分な利息を得ることが難しくなっていることがわかります。

こうした背景から、比較的金利の高い外貨で運用できる「外貨建て(ドル建て)保険」が注目されています。

保障にプラスして資産運用についても考えたい!という方におすすめの選択肢です。

外貨建て保険(ドル建て保険)の種類

外貨建て(ドル建て)保険の仕組みを理解することができたら、次は種類について見ていきましょう。

ひとくちに外貨建て(ドル建て)保険といっても、保険商品によって保障内容が大きく変わります。

終身保険

終身保険は、死亡保障が一生涯続く保険のことです。

解約をしない限り、被保険者が亡くなるまで保障が続くため、保険料は少し割高になりますが、その分貯蓄性も兼ね備えているのが特徴です。

途中解約をする場合は解約返戻金を受け取ることができます。

養老保険

養老保険は一定の期間を定めて契約をし、その間に死亡してしまったら死亡保険金を、満期を迎えたら満期保険金を受け取ることができる保険のことです。

終身保険同様、保障にプラスして貯蓄もできるというメリットがあります。また、養老保険も途中解約をすると解約返戻金を受け取れる保険商品がほとんどです。

個人年金保険

個人年金保険は、契約時に決めた年齢から年金を受け取ることができる保険のことです。主に老後の資金を備えたい方が加入を検討します。

一般的に、被保険者が年金受け取り前に死亡してしまった場合、払い込んだ保険料総額に相当する死亡保険金が支払われます。

外貨建て保険のメリット

続いて、外貨建て(ドル建て)保険のメリットについて解説します。

国内より比較的高い海外金利で運用ができる

外貨建て保険に加入をすると、海外の高い金利を活用できるのが大きなメリットです。

特に、米ドルや豪ドルなどの金利の高い通貨で運用する外貨建て保険であれば、国内の円建て保険と比べて利回りが良い傾向にあります。

かつての日本(バブル期)にも、定期預金の金利が6~7%ほど適用される時代が存在しました。銀行にお金を預けておくだけでお金が増えるという仕組みがあったのです。

しかし、2025年現在の日本は長く低金利時代に突入しており、定期預金の年利はメガバンクでも0.01%程度にとどまっているため、十分なリターンを得ることが難しくなっています。

その点、比較的金利の高い外貨で運用することができれば、円建ての金融商品よりも高い利息収入を期待することができますね。

予定利率が高いと保険料がお手頃になる

外貨建て保険は、保険会社が契約時に約束する運用利率の「予定利率」によって保険料が決まります。

この予定利率が高いと、同じ保障額でも円建て保険より保険料が安くなることがあり、経済的負担を軽減しながら保障を確保できるメリットがあります。

例えば、30歳男性が死亡保障をメインとした終身保険に加入したケースを見てみましょう。

| 外貨建て保険 | 円建て保険 | |

|---|---|---|

| 保険金額 | 77,000米ドル (=約1,001万円) | 1,000万円 |

| 月払い 保険料 | 147,99米ドル (=約19,239円) | 24,170円 |

※1ドル=130円、払込期間30年で試算

上記の表の通り、1,000万円の保険金額を設定すると、円建て保険と比べて外貨建て保険の保険料は20%以上安くなります。

同じ保険金額を少ない保険料で備えることができる点も、外貨建て保険の大きな魅力と言えるでしょう。

資産のリスク分散が可能

外貨建て保険は、”資産のリスク分散”という面でも大きなメリットをもたらします。

日本では低金利が続いており、将来円の価値が下がるインフレや円安が進むと、実質的に資産が目減りしてしまうリスクがあります。

こうした状況に備えるため、日本円の他に米ドルや豪ドル、ユーロなどの外貨資産を持つことによって、資産のリスクを分散させることができます。

外貨建て保険を活用することで国内の経済状況や円の価値に左右されにくくなり、より安定した資産を保有することが可能でしょう。

受け取るタイミングによっては大きな運用成果を期待できる

外貨建て保険は受け取るタイミングによって大きな運用成果を期待することもできます。

契約時よりも円安のタイミングで保険金を受け取ることができれば、払い込んだ保険料総額を上回る金額を受け取れる可能性があるのです。

例えば、1ドル=100円の為替レートの時に契約した保険が、受け取り時に1ドル=130円になっていた場合、単純計算で30%増の運用成果を得ることができます。

為替相場の動向を見極めながら、適切なタイミングで受け取ることによって、より高いリターンを狙うことが可能な点もメリットです。

外貨建て保険のデメリット

最後に、外貨建て(ドル建て)保険のデメリットについてしっかりと把握しておきましょう。

為替相場の変動等によって元本割れする可能性がある

外貨建て保険は、米ドルやユーロなどの外貨で運用をするため、為替相場の影響を大きく受けます。

日本円で生活する私たちが外貨で運用するとなると、円→ドルに換金する必要があるため、換金する時点のレートによって払い込む保険料や受け取る保険金額が決まるということです。

ただ、為替相場は常に変動していますし、世界情勢によって動向も変わるため予測することができません。

為替相場によっては、受け取る保険金額が総支払保険料よりも下回る「元本割れ」する可能性があることを必ず覚えておいてください。

払い込みや受け取りに手数料がかかる

外貨建て保険には通常の円建て保険にかからない、手数料や諸費用がかかることもデメリットとして挙げられます。

保険商品によって異なりますが、一般的には以下のようなものが発生します。

| 費用 | 内容 |

|---|---|

| 為替手数料 | 日本円から外貨、外貨から日本円に交換する時の費用 |

| 契約手数料 | 契約の締結や維持、サポートにかかる費用 |

| 解約控除 | 早期解約など、契約から一定期間内に解約した場合に差し引かれる控除 |

受け取った保険金額にこれらの費用を差し引きすると、全体的にマイナスになっていたということも考えられるため、注意してください。

次の記事で選び方について知ろう

いかがでしたでしょうか。外貨建て(ドル建て)保険は、日本より比較的金利の高い外貨で運用でき、保険本来の目的である保障も備えることができます。

長期的な資産形成を目的とした方にはとても魅力的な選択肢と言えるのではないでしょうか。

ただ、外貨建て保険には為替リスクによる元本割れや、円建て保険にはない手数料・諸費用が発生するため慎重に選ぶ必要があります。

どのような外貨建て保険が自分に合っているかどうかは、次の記事でご紹介している「外貨建て保険の正しい選び方」に沿ってチェックしてみてください。