うつ病などの精神疾患でも保険加入できる?入りやすい保険の種類や注意点

メンタルヘルスに関する国際調査によれば、コロナ禍以降、うつ病にかかる人の割合が2013年より10%も増加したそうです。

うつ病やうつ状態は、生命保険の加入時の告知事項とされていることが多いため、生命保険や医療保険への加入が難しい印象がありますが、実際のところはどうなのでしょうか。

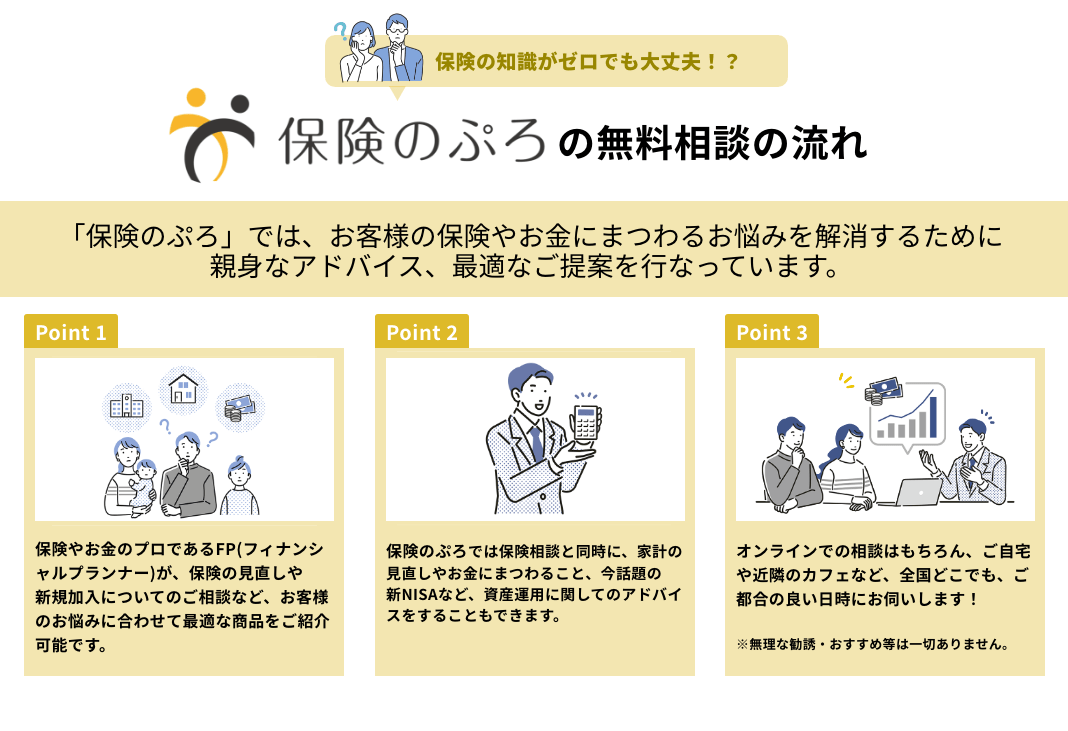

今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、うつ病になっても加入できる保険があるのか、また通院歴は告知義務に引っかかるのか、といったうつ病と保険の関係を詳しく解説します。

うつ病の方が利用できる公的制度についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

心療内科でうつ病と診断されたら生命保険などに加入できない?

心療内科でうつ病と診断された場合、生命保険や医療保険には加入できないのでしょうか。

うつ病は、生命保険などの告知事項に含まれる病気であるため、うつ病と診断された後、新たに生命保険や医療保険に加入するのは難しい、というのが実際のところです。

そのため生命保険などの加入をお考えの方は、うつ病と診断される前に加入しておくことをおすすめします。

うつ病などの精神疾患がある場合も保険に加入できる可能性はある

うつ病などの精神疾患がある場合でも、保険に加入できる可能性はあります。

うつ病などの精神疾患があると健康な人と同じ保険に加入しづらいのは、うつ病の人は死亡や入院、手術のリスクが高いと判断されることが多いためです。

それでも一部には、うつ病などの精神疾患がある方でも加入できる商品があります。

うつ病が完治したら?

うつ病を患った場合でも、完治すれば健康な方と同じ保険に加入できる可能性があります。

特にうつ病での最終通院から5年が経過していれば、告知をせずに加入できる可能性が高いでしょう。

これは一般的な保険の告知欄に、「5年以内に指定された病気(うつ病など)で投薬・治療・診察・検査を受けていないか」と記載されていることが理由です。

うつ病の方も入りやすい保険の種類

うつ病になると生命保険や医療保険に加入しづらいのは確かですが、全く加入ができないというわけではありません。

ここでは、うつ病と診断された後でも入りやすい生命保険や医療保険について分かりやすく解説します。

引受基準緩和型保険

引受基準緩和型の生命保険は、うつ病と診断された方や持病、既往歴をお持ちの方も比較的加入しやすくなっています。

引受基準緩和型は、一般的な商品と比較すると告知項目が少なく、既往歴(これまでにかかった病気などの記録)や、加入に必要な現在の健康状態の基準が緩いもののことです。

ただ引受基準緩和型の商品は、うつ病の方でも加入がしやすいメリットがある半面、料金が割高に設定されている点がデメリットといえます。

また加入後1年以内の保険事故(保険金が支払われる事由が発生すること)については、保険金が減額される恐れがあることを覚えておきましょう。

無選択型保険

引受基準緩和型の他に、うつ病の方も加入しやすい商品に無選択型があります。

無選択型は無告知型とも呼ばれる、医師の審査や健康状態の告知が不要な生命保険のことです。

そのため無選択型は、うつ病と診断された方や既往歴のある方でも、加入しやすくなっています。

ただ無選択型の商品は、引受基準緩和型よりもさらに保険料が割高であることが多く、経済的な負担が大きくなる点がデメリットです。

また無選択型は、万一の場合の保険金の支払条件が厳しいといわれています。

例えば加入から一定期間は保険事故があっても保険金が支払われない、或いは保険金が支払われたとしても、払い込んだ保険料程度しか返ってこないケースが多いです。

このように無選択型は毎月の保険料負担がかなり大きくなるため、加入できる保険が見つからない場合の最終手段として覚えておきましょう。

加入の際に注意すべきこと

うつ病と診断された方が生命保険や医療保険に加入する場合、注意すべきことがいくつかあります。

これらの注意点は、本来受け取れる支援が受け取れなかったり、深刻なトラブルに巻き込まれたりすることを避けるために、覚えておきたいポイントです。

うつ病と診断され、生命保険などの加入をお考えの方はぜひ参考にしてください。

まずは活用できる公的制度を確認

うつ病と診断された方は、まず活用できる公的制度を確認しましょう。

下記の表は、うつ病と診断された場合に申請可能な公的制度をまとめたものです。

| 公的制度 | 内容 | 申請先 |

|---|---|---|

| 精神障害者保健福祉手帳 | 一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもの(1級~3級)で、 公共料金や公共交通機関の運賃割引、税金の控除といった支援が受けられる | 住所のある市区町村の役場 |

| 重度心身障害者医療費助成制度 | 心身に重度の障害がある方が、医療費の自己負担分を助成してもらえる制度 | 地域により助成の内容が異なるため、 お住まいの自治体に確認が必要 |

| 自立支援医療制度 | 心身の障害を軽減または除去するために継続的に治療を受けている方を対象に 医療費の自己負担分を軽減する制度 | 住所のある市区町村役場で申請 |

| 生活保護 | 生活に困窮する状態になった場合、最低限度の生活を保障し、 自立を手助けする制度のことです。 | お住まいの地域の福祉事務所で相談、申請 |

加入条件を確認する

うつ病と診断された後、新たに生命保険や医療保険に加入することをお考えの方は、加入条件をしっかり確認することが大切です。

引受基準緩和型や無選択型の保険商品に加入する場合、保険料が高くなりがちなので、公的制度を活用しても新たに保険に加入する必要があるのか、慎重に検討することをおすすめします。

必要な保障を備えることは大切ですが、収入と医療費のバランスを考慮し、無理のないようにしなければなりません。

自分にとってどうするのが最善なのか分からない場合には、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのもひとつの方法です。

虚偽のない告知をする(告知義務違反をしない)

うつ病と診断された後に新たに保険に加入する方は、告知義務違反をしないよう注意しましょう。

告知義務違反とは、生命保険や医療保険の申し込み時に、告知事項について虚偽の申告を行なうことです。

うつ病と診断された方の中には、健康な方と同じ生命保険に加入するために虚偽の告知をするケースが少なくありません。

保険事故が起こった場合には、保険会社が過去の通院歴や病歴を入念に調査しますから、必ずバレます。

告知義務違反があった場合、保険金が支払われないのはもちろんですが、契約解除になる恐れもありますので、告知は正しく行ないましょう。

複数の保険商品を比較・検討する

うつ病の方が新たに保険に加入する場合、複数の保険商品を比較・検討することが大切です。

引受基準緩和型や無選択型の商品にも、保険会社によりさまざまな種類がありますので、同じ保障内容でも保険料に差があります。

複数の商品を比較・検討することで、より自分に必要な保障を備えることができるでしょう。

記事まとめ

今回は、うつ病になっても加入できる生命保険や医療保険はあるのか、また新たに保険に加入する際の注意点について解説しました。

うつ病は、今や100人に3~7人がかかるといわれるほど身近な病気になりつつありますが、健康な方と同じ生命保険や医療保険には加入がしづらいのが実際のところです。

うつ病になると、通院や投薬が必要なケースも少なくありませんので、加入できる保険があれば検討したいという方も多いでしょう。

うつ病と診断されたけれど、加入できる保険があるか知りたいという方や、最適な保障の備え方が知りたいという方は、FP(ファイナンシャルプランナー)による保険相談をおすすめします。

次の記事では「おすすめのオンライン相談サービス」について解説しますので、保険や保障について相談してみたい方、興味があるという方は、ぜひ併せて読んでみてください。