消費者金融の踏み倒しができるのかを解説

消費者金融の借金を踏み倒したいと考えている方も多いかもしれませんが、実際には大きなリスクが伴います。

時効の成立や踏み倒しの方法には限界があり、失敗すれば借金は膨れ上がり、生活に深刻な影響を及ぼすことも珍しくありません。

この記事では、消費者金融の借金を踏み倒しができない理由や、その後の対処法について詳しく解説します。

消費者金融からの借金を「踏み倒す」ことは、現実的には非常に困難でリスクが伴います。以下に、その理由とリスク、そして借金返済が難しい場合の対処法を解説します。

- 時効の成立までに時間がかかる

- 引越ししても追跡される

- 債権回収会社への引き継ぎがある

借金の返済が困難な場合、以下の法的手段を検討することが重要です。

- 任意整理

- 個人再生

- 自己破産

これらの方法は専門的な知識が必要なため、早めに弁護士や専門家に相談することが重要です。

5項目から総合評価!おすすめカードローン5選はこちら

消費者金融の借金と時効の関係

消費者金融の借金にも「時効(消滅時効)」が適用される可能性があります。

消滅時効とは、一定期間が経過すると借金の返済義務がなくなる制度です。

通常、借金は5年間返済しない状態が続くと時効が成立する可能性がありますが、実際に時効で借金を「帳消し」にするのは簡単ではありません。

時効が成立しない理由として「時効の中断」と「時効の援用忘れ」があります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

時効の中断が生じている

多くの場合「時効の中断」が起きており、借金の時効は簡単に成立しません。なぜなら、時効は条件を満たさないと「リセット」されるためです。

例えば、以下のような行為をすると時効の中断に当たります。

- 債務者が返済の意思を示したとき

- 債務者が借金の存在を認める発言をしたとき

- 債務者が1円でも返済したとき

- 消費者金融から返済を求められたとき

- 消費者金融が裁判を起こしたとき

- 消費者金融が差押え・仮差押え・仮処分といった法的手続きを行ったとき

実際、消費者金融はプロなので黙って時効成立を待つことはありません。

裁判手続きや差押えなどを行い、時効を中断させてくるのが一般的です。

したがって、消費者金融の借金を放置しても時効が成立しないケースがほとんどであると覚えておきましょう。

時効の援用を忘れている

仮に5年間返済しなかったとしても、黙っているだけでは借金は消えません。

なぜなら「時効の援用(えんよう)」という手続きをしなければ、法律上、借金が帳消しにならないためです。

時効の援用とは「もう時効が成立したので返しません」と正式に宣言することで、通常は「内容証明郵便」で債権者(消費者金融)に通知します。

例えるなら、時効は「パスポートの期限切れ」のようなもので、期限が切れても窓口で無効を申告しないと新しいパスポートは発行されません。

消費者金融の借金を踏み倒すリスク

消費者金融の借金を踏み倒すリスクは、主に以下の3つです。

- 遅延損害金で借金がさらに膨らむ

- 裁判で差し押さえされる可能性がある

- 信用情報に傷がつく

それぞれ見ていきましょう。

遅延損害金で借金がさらに膨らむ

借金の踏み倒しを行うと、通常の利息とは別に「遅延損害金」というペナルティが加算されるため、元の借金より大きく膨らむリスクがあります。

遅延損害金とは、契約通りに返済しなかったことへの罰金のようなもので、年利20%近くに設定されているケースも珍しくありません。

例えば100万円の借金を3年間踏み倒し続けると、遅延損害金だけで60万円(100万円×20%×3年間)増えることを意味します。

消滅時効の成立を狙って借金の踏み倒しを試みたものの、うまくいかなかった場合は多額の遅延損害金が発生するため、かえって高いリスクを抱える点に注意が必要です。

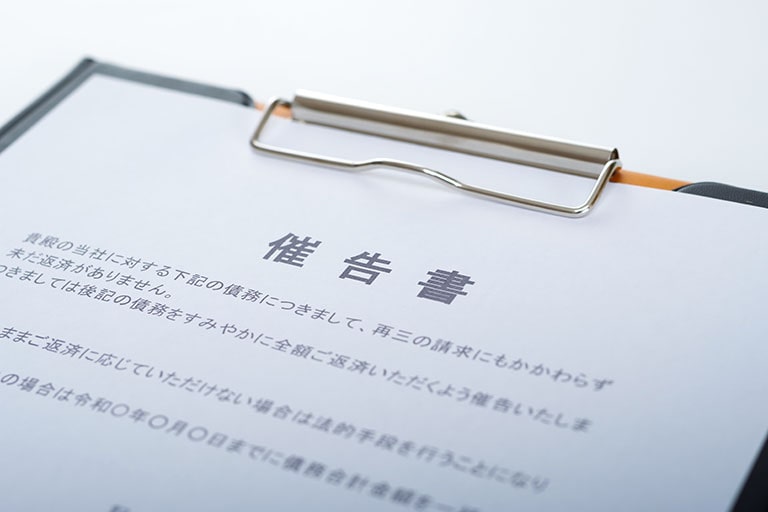

裁判で差し押さえされる可能性がある

借金を踏み倒し続けた場合、最終的には「裁判を起こされる」リスクがあります。

消費者金融は、債務者の滞納を長期間放置することはほとんどありません。

最初の数ヶ月は電話や郵便などで催促してくるだけですが、半年ほど経過すると法的手続きにより「支払督促」や「訴訟」を起こし、強制的に回収を図るのが一般的です。

裁判に負けると、基本的には給与や銀行口座が差し押さえられます。

信用情報に傷がつく

消費者金融の借金を2〜3ヶ月ほど踏み倒そうとすると「信用情報」に傷がつきます。

信用情報とはローンやクレジットカードの利用履歴を記録したデータで、金融機関が審査時に確認する重要な情報です。

長期延滞や返済放棄が記録されると、いわゆる「ブラックリスト状態」になります。

ブラックリスト入りすると住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの新規作成はほぼ不可能です。

さらに、スマホの分割払い契約や賃貸契約にも影響するケースが少なくありません。

一度傷がついた信用情報は5年ほど残るため、長期にわたり生活の自由が制限されるリスクを抱えることになります。

消費者金融の借金の踏み倒しが不可能な3つの理由

消費者金融の借金の踏み倒しを試みても、現実的には以下3つの障害があります。

- 時効成立まで5年かかる

- 引っ越しても住民票で追跡される

- 債権回収会社に引き継がれる

時効成立まで5年かかる

消費者金融の借金の時効(消滅時効)が成立するまでには、通常5年以上の時間が必要です。

期間中に消費者金融からの請求を避けて踏み倒し(時効)を成立させることができれば返済義務はなくなりますが、実際には条件が整う必要があり、時間の経過だけで時効を成立させるのは難しいです。

例えば消費者金融が請求行為を行ったり、債務者が返済の意志を見せたりすることで時効は「中断」されることが多く、5年の期間を丸々待つことは非常に困難です。

引っ越しても住民票で追跡される

債務者が引っ越して住所が変わったとしても、住民票などの公的記録によって債権者(消費者金融)は新しい住所を確認できます。

そのため、引っ越し後も請求や督促が続き、単に住所を変えたからといって借金の踏み倒しを行うことはできません。

債権回収会社に引き継がれる

消費者金融の借金の踏み倒しを試みた場合、一定期間返済が行われなかったり、無視したりしていると最終的に債権回収会社に債権が引き継がれます。

債権回収会社は専門的に借金の回収を行う企業であり、遅延損害金を含めた未払い金の一括返済を求めるなど、消費者金融よりも強力な回収手段を取ります。

借金が返済できない時の対処法

借金の踏み倒しができない場合でも、法律で認められた方法で負担を軽減する手段があります。

ここでは、借金の解決策として有効な3つの方法を紹介します。

- 任意整理

- 個人再生

- 自己破産

任意整理

任意整理は弁護士が消費者金融と交渉し、利息や遅延損害金の減額を目指す方法です。

基本的に、元本のみを数年かけて返済する形となります。

裁判所を通さずに解決できる点が特徴で比較的簡単に手続きできますが、元本自体が減額されるわけではないため、返済能力を考慮し慎重に進めることが大切です。

個人再生

個人再生は裁判所の認可を受けて借金を大幅に減額し、分割払いで返済を行う手続きです。

最大で借金総額の1/5~1/10に減額されるため、返済負担が大きく軽減されます。

特に住宅ローンを除外できるため、持ち家を維持しつつ借金を整理したい人に向いている方法です。ただし、安定した収入が必要で、借金が5,000万円を超えないことが条件となります。

自己破産

自己破産は裁判所に申し立てを行い、すべての借金の支払い義務を免除してもらう方法です。

借金返済が不可能な場合の最終手段として利用され、多重債務者にとっては有効な選択肢といえますが、資産を手放さなければならず、資格制限などのデメリットがあります。

なお、生活に必要な財産は保護され、再建は可能です。

記事のまとめ

消費者金融の借金の踏み倒しは現実的ではなく、リスクが多く存在します。時効の援用を忘れると借金が膨らむうえ、裁判で差し押さえられる可能性もあります。

踏み倒しが不可能な理由として、時効成立までに5年かかり、引っ越しても追跡されることなどが挙げられます。

もし借金返済が難しい場合は、任意整理・個人再生・自己破産などの法的手段を検討しましょう。