カードローンの契約者が亡くなった場合には相続人が借金を返済すべき?

家族が死亡した際、カードローンの債務(借金)が発覚して、相続をどうするか考えたことはありませんか?

一般的に、カードローンの契約者が死亡した場合は、相続人となる家族に返済義務が引き継がれますが、相続を放棄することも可能です。

本記事では、カードローン契約者が死亡した場合の「相続」について、詳しく解説していきます。

カードローン契約者が死亡したら家族が借金を相続

カードローン契約者が死亡した場合は、返済できていない残高が「債務(借金)」として、相続人となる「家族」に引き継がれます。

相続人が引き継ぐのは、債務(借金)を含む「マイナス財産」と「プラス財産」であり、プラス財産のみを相続することはできません。

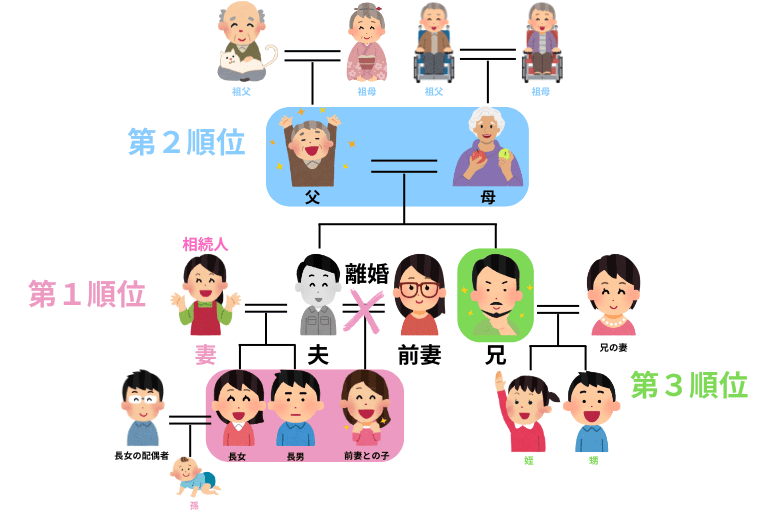

法定相続人の順位

法定相続人は、死亡した人の遺産を受け取れる人(「配偶者」と「血縁関係にある人」)となり、民法によって定められています。

例えば、死亡した人に配偶者(事実婚は対象外)がいる場合は、常に法定相続人であるのが原則です。

そして、次に、後順位である子供や、死亡した人の親、孫などが選ばれますが、以下のような「法定相続人の順位」があります。

注意点としては、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になることができません。

また、同じ順位の人が複数人存在する場合は、全員が相続人となります。

【法定相続人の順位】

| 第1順位 | 子ども(孫などの直系卑属) |

|---|---|

| 第2順位 | 親(祖父母などの直系尊属) |

| 第3順位 | 兄弟姉妹(甥・姪) |

法定相続人の割合

法定相続人の割合は、順位と同じく民法によって定められており、その割合を「法定相続分」と言います。

【法定相続人の割合】

| 相続人 | 法定相続分(割合) |

|---|---|

| 配偶者のみ | 100% |

| 配偶者と子ども | 配偶者2分の1 / 子ども2分の1(人数に応じて分割) |

| 配偶者と親 | 配偶者2分の1 / 親3分の1 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 / 兄弟姉妹4分の1 |

カードローンの相続を回避する際のデメリット

法定相続人は、相続を回避することも可能ですが、いくつかのデメリット(注意点)が存在します。

ここでは、法定相続人が相続を回避した場合の「デメリット(注意点)」について、詳しくご紹介していきます。

プラスの財産も放棄しなければならない

相続放棄は、一部のみに対応していないので、負債(マイナス財産)のみならず、資産(プラス財産)も放棄しなければなりません。

資産(プラス財産)があるかわからない場合には、限定承認を行うことで、負債(マイナスの財産)を回避することが可能です。

次の法定相続人に取り立てが回る

法定相続人が相続放棄をした場合は、次の法定相続人に取り立てが回るため、親族間で情報共有をしておく必要があります。

理由は、相続放棄をした人は、後順位の人に「相続放棄をした」事実を伝えておかないと、知らない間に負債(借金)を背負わせてしまうことになるからです。

相続放棄にかかる費用

相続人が法定相続する場合には、印紙代や戸籍などの書類が必要になるので、一人ひとりに費用が発生してきます。

自分で手続きを行う際は、3,000円程度の費用となり、弁護士などに依頼すると50,000円以上発生します。

【相続放棄の費用相場】

| 手続きする人 | 費用相場 |

|---|---|

| 自分自身 | 3,000円〜5,000円 |

| 司法書士 | 30,000円〜50,000円 |

| 弁護士 | 50,000円以上 |

【相続財産】カードローンの債務(借金)を支払った方が良いケース

まず、カードローンの債務(借金)を支払った方が良いケースは、債務(借金)よりも相続財産が上回っている場合です。

なぜなら、債務(借金)よりも財産が上回っている場合は、残りの資産(プラス財産)をもらうことができるからです。

【相続財産】カードローンの債務(借金)を回避しても良いケース

カードローンの相続を回避しても良いケースは、債務(借金)よりも相続財産が下回っている場合や、支払い能力がない場合です。

カードローンの残高は、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、受理されることで支払い義務がなくなります。

ただし、先述したデメリットもありますので、慎重に検討する必要があります。

全ての人がカードローン契約者の相続を放棄した場合

全ての人がカードローン契約者の相続を放棄した場合は、プラスの財産が発生すると「国庫」に帰属されます。

ここからは、全ての人が相続放棄した場合に選任される「相続財産清算人(相続財産管理人)」について、ご紹介していきます。

相続財産清算人(相続財産管理人)

相続財産を管理する人が不在(全ての人が相続放棄)になった場合は、利害関係者からの申し立てによって、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選出し、故人の遺産管理や精算などを行います。

- 利害関係者(被相続人の債権者 / 特定遺贈を受けた者 / 特別縁故者など)

- 検察官

- 被相続人最後の住所地の家庭裁判所

- 収入印紙:800円分

- 連絡用の郵便切手(料金は申立する家庭裁判所へ確認)

- 官報公告料:5,075円(家庭裁判所の指示があってから納める)

詳しくはこちら

相続財産清算人(相続財産管理人)は、故人との関係性などを考慮して、家庭裁判所が行いますが、資格を保有している必要はありません。

費用を抑えたい場合には、親族などが立候補することも可能ですが、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を選出すると、申し立て人に報酬の支払い義務が発生します。

【弁護士など専門家への報酬】

- 相続財産清算人(相続財産管理人)の報酬や管理費用

- 相続内容から報酬と管理費用を捻出できないと見込まれる場合に必要

- 金額は20万~100万円が目安

相続の限定承認について

相続の限定承認については、資産(プラス財産)と債務(マイナス財産)のどちらが多いかわからない場合、相続放棄とは異なる方法で、財産を相続する形になります。

- 資産が多いなら手間暇がかかっても相続したい

- 資産の範囲内で被相続人の借金を返済したい

- 債務が多いが相続財産の中に受け継ぎたい資産がある

しかし、限定承認を選択した人は、使いづらさが影響しているのか、2020年の「人口動態統計」と「司法統計」をもとに計算すると、全体の0.05%に留まっています。

もし、上記の条件に当てはまる方は、専門家などに「限定承認」に関する相談をしてみることを、おすすめします。

まとめ

カードローンの債務者が死亡した場合は、配偶者や血縁関係のある人に債務(借金)が引き継がれます。

債務(借金)を支払いたくないのは、どなたも思うことですが、相続放棄をしてしまうと、資産(プラス財産)も引き継げなくなります。

相続放棄は、次の法定相続人に債務処理が回る「デメリット」もあるため、慎重に検討してみてはいかがでしょうか?